為替レートの変動が株価に影響を与える──この言葉をニュースやSNSで耳にしたことがある人も多いでしょう。

「円高になると株が下がる」「円安になると株が上がる」。一見シンプルに思えるこの関係ですが、実際の市場ではもっと複雑な要因が絡み合っています。

この記事では、なぜ円高が株安を招くのか?

そして、円安が株高を後押しするメカニズムを、企業業績・投資資金・投資家心理の3つの視点から徹底的に解説します。

特に2025年現在のように、為替変動が激しく、株式市場にも波及する環境では、この「相関の仕組み」を理解することが投資の羅針盤になります。

為替と株価の関係を簡単に説明

為替と株価は密接に連動している──そう言われても、「なぜ関係があるのか」を直感的に説明できる人は意外と少ないかもしれません。

しかし、この関係を理解しておくと、ニュースの裏側にある“お金の流れ”が見えるようになります。

まずは、円高・円安の意味と、それが企業業績にどんな影響を与えるのかを、シンプルに整理してみましょう。

円高・円安とは?

まず基本からおさらいしましょう。

「円高」とは、円の価値が上がること、つまり1ドル買うのに必要な円が少なくなる状態を指します。

たとえば、1ドル=150円から1ドル=140円になれば、円が高くなった(円高)ということです。

逆に、1ドル=150円から160円になれば、円の価値が下がった(円安)状態となります。

この小さな変動が、実は企業の利益や株価を大きく動かす要因になるのです。

為替が企業業績に与える影響

日本の株式市場は、トヨタやソニーなど「輸出企業」が多くを占めています。

輸出企業にとって円高は“収益を圧迫するリスク”です。

たとえば、トヨタがアメリカで1台=3万ドルの車を販売しているとします。

1ドル=150円なら、売上は450万円。

しかし、1ドル=140円になると、同じ車を売っても420万円にしかなりません。

つまり、為替が10円円高になるだけで、海外売上の円換算額が約7%減るのです。

この「為替差損」は企業の業績を直撃し、株価にもマイナス要因として働きます。

為替の変動は、一見わずかな数値の違いでも、企業の業績や投資家の判断に大きなインパクトを与えます。

つまり、「円高・円安」を正しく理解することが、株価の動きを読む第一歩なのです。

次章では、この為替変動がどのようなメカニズムで「株価の上げ下げ」を生むのかを、より具体的に見ていきましょう。

なぜ円高で株安になるのか?3つのメカニズム

円高・株安の背後には“3つの明確なメカニズム”が存在します。

それは、企業の業績、投資資金の流れ、そして投資家心理。

この3つが同時に動くことで、為替の変化が株価全体を押し下げる構図が生まれるのです。

① 輸出企業の利益が減るため

前述の通り、円高は輸出企業の円建て収益を減らします。

自動車、機械、電子部品など、日本を代表する輸出産業が円高局面で苦戦しやすいのはこのためです。

特に日経平均株価は輸出比率の高い銘柄で構成されているため、円高が進むと自動的に指数全体が下がりやすくなります。

また、円高によって海外での価格競争力も低下します。

アメリカ市場で韓国企業や欧州企業と競合する際、円高が進むと日本製品の価格が相対的に高くなり、販売台数が減少しやすくなるのです。

② 外国人投資家が日本株を売るため

株価を動かす最大のプレーヤーは「外国人投資家」です。

東京証券取引所の売買代金の約7割を占めるのが海外勢であり、彼らの資金の動き=相場の方向性といっても過言ではありません。

円高が進むと、外国人投資家にとって円建て資産の価値が相対的に上がるため、利益確定売りが出やすくなります。

また、円高局面では日本企業の業績悪化が懸念されるため、先回りして株を売るケースも増えます。

逆に円安局面では、外資が「為替益+株価上昇」のダブルメリットを狙って日本株を買いに動くのです。

③ 投資マネーが安全資産へ移動するため(リスクオフ)

もうひとつの重要な要因が「投資家心理」です。

円高が進むとき、市場では「リスクオフ(リスク回避)」の動きが起きているケースが多いのです。

世界的に不安定なニュース(戦争、景気悪化、金融危機など)が出ると、投資家は安全な通貨=円に資金を避難させます。

その結果、円が買われて円高が進行。

同時にリスク資産である株式が売られ、「円高=株安」の構図が生まれます。

つまり、円高・株安は「同じ心理要因から同時に起こる」現象でもあるのです。

最も、最近ではこの安全資産という円の価値はスイスフランに取って代わられています。

以上の3つが、「円高になると株価が下がる」と言われる主な理由です。

円高は企業収益を圧迫し、海外資金を引き上げ、そして投資家のリスク回避心理を強める──この3つが重なると、株式市場は一気に冷え込みます。

しかしその逆に、円安はこれらの要因をすべて好転させるため、株高をもたらすケースが多いのです。

次の章では、「円安で株が上がりやすい理由」をより詳しく見ていきましょう。

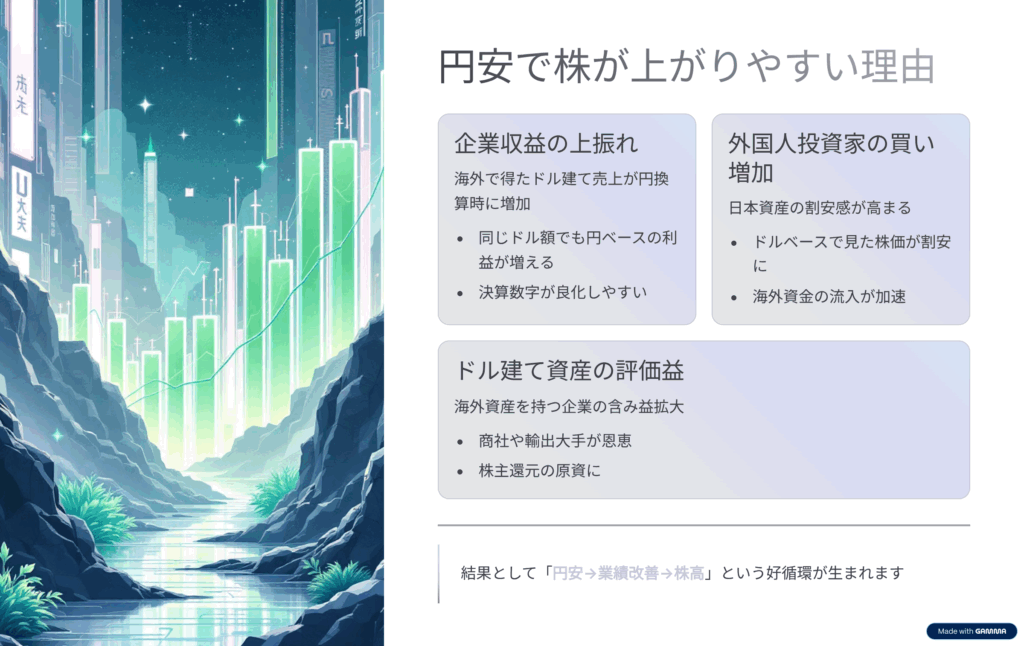

円安で株が上がりやすい理由

円高が株安を招くなら、その逆の「円安=株高」もまた多くの局面で見られます。

実際、近年の日本株上昇局面の多くは、円安トレンドと重なっているのです。

円安によって輸出企業の利益が膨らみ、外国人投資家の資金が流入し、さらには企業の評価益まで拡大する──まさに日本経済全体が“追い風”を受ける構図が生まれるのです。

ここでは、円安が株価を押し上げる3つの主要メカニズムを解説します。

企業収益の上振れと景気連動

円安は、日本企業の輸出収益を押し上げます。

海外で得たドル建て売上が円に換算される際、同じドル額でも円ベースの利益が増えるため、決算数字が良化しやすいのです。

さらに、円安によって海外の投資家から見た日本資産の割安感が高まり、資金流入が増加します。

結果として「円安→業績改善→株高」という好循環が生まれるのです。

外国人投資家の日本株買いが増える

円安時には、外国人投資家にとって日本株が割安に見えます。

たとえば、1ドル=120円から150円になれば、ドルベースで見た株価は20%以上安くなる計算です。

そのため、海外ファンドは日本市場を「バーゲンセール」と見なし、積極的に買いに動きます。

これが円安局面で株価が上昇しやすいもう一つの理由です。

ドル建て資産の評価益も増加

海外に多くの資産を持つ企業(商社や輸出大手)は、円安時に保有資産の評価益が膨らみます。

為替換算によって含み益が拡大し、株主還元(配当・自社株買い)につながる場合もあるのです。

2022〜2023年の円安局面で商社株が大きく上昇したのも、この構造が背景にあります。

このように、円安は企業業績・投資マネー・資産評価のすべてにプラスに働くため、株式市場全体を押し上げやすい環境を作り出します。

しかし、すべての円安が必ずしも株高につながるとは限りません。

次の章では、「円高でも株が上がる」あるいは「円安でも株が伸び悩む」──そんな相関関係が崩れる例外パターンについて見ていきましょう。

例外もある?円高でも株が上がるケース

ここまで「円高=株安」「円安=株高」という一般的な関係を見てきました。

しかし実際の相場では、常にその通りになるわけではありません。

経済環境や投資資金の流れ方によっては、円高でも株が上がるケース、あるいは円安でも株が伸び悩む局面が存在します。

この章では、そんな“相関が崩れる例外パターン”をいくつか紹介します。

世界的なリスクオン時

通常、円高=株安の関係ですが、世界的に株式市場が上昇している局面では例外的に円高でも日本株が上がることがあります。

たとえば、米国の景気が堅調でグローバル資金が株に流れ込むと、日本にも波及し、円高にもかかわらず株が上がるケースがあるのです。

内需企業や非輸出型企業の恩恵

円高局面では、輸入コストが下がるため、内需型企業にはプラスに働きます。

たとえば、小売・外食・電力・航空などは、輸入原料や燃料を安く仕入れられるため、利益が改善する傾向があるのです。

そのため、「円高=全ての株が下がる」わけではなく、セクターごとの温度差を見極めることが大切となります。

金融政策によって相関が崩れることも

また、為替と株価の関係は中央銀行の金融政策にも左右されます。

日銀が金融緩和を続ける一方で、FRBが利上げを行うと円安が進みやすい。

しかし、国内の低金利が続けば、株価が思ったほど上がらないケースもあります。

つまり、為替と株価の相関は「方向性はあっても、完璧な法則ではない」ということです。

このように、為替と株価の関係は「原則」としては存在するものの、常に一定ではありません。

世界経済の潮流や金融政策、業種ごとの構造によって、相関が一時的に逆転することも十分あり得るのです。

投資家にとって重要なのは、為替の方向だけにとらわれず、どのセクターが恩恵を受けるか、どの国の資金が動いているかを読み解くこと。

次の章では、その「読み方」をより実践的に掘り下げていきます。

投資家が押さえるべき為替と株の見方

ここまで、為替が株価に与える影響の仕組みを見てきました。

では実際に投資家は、どのようにその関係を分析し、売買判断に活かしているのでしょうか?

それには為替と株価の相関を「データ」で確認し、相場の変化をいち早く察知するための方法が必要です。

相関係数・先物動向・転換点の読み取り──この3つを押さえることで、より戦略的にマーケットを理解できるようになります。

ドル円と日経平均の相関係数をチェック

投資家が注目すべき指標の一つが相関係数です。

ドル円と日経平均の相関係数は、一般的に「+0.6〜+0.8」と高め。

つまり、円安になると株価が上がる傾向が強いことを意味します。

しかし、短期的にはニュースやイベントで相関が崩れることもあるため、トレンド方向の変化点を捉える分析が重要です。

為替先物・株価指数先物の動きを比較

プロ投資家の多くは、為替先物と日経225先物の動きを同時に観察しています。

為替が先行して動く場合、数日後に株式市場が反応するケースも多いため、為替は株価の「先行指標」として使えるのです。

また、CFTC(米商品先物取引委員会)のポジションデータを見れば、投機筋が円を買っているのか売っているのかがわかり、株価トレンドの手がかりになります。

相関が崩れる「転換点」を見抜く

為替と株価の相関が崩れるタイミングは、相場の転換点であることが多いです。

たとえば、円高なのに株価が上がっている場合、それは**市場の「構造変化」**が起きているサインかもしれません。

マクロ環境(政策金利、貿易収支、地政学リスク)を組み合わせて読むことで、単なるテクニカル分析を超えた「ファンダメンタル相場観」を持つことができます。

為替と株価の関係は、数字として見ても、心理として見ても、密接につながっています。

だからこそ、相関が強まる局面・弱まる局面を見極める力が、投資家としての大きな武器になります。

為替は単なる背景ではなく、「株式市場の先行指標」でもある。

この視点を持てば、短期の値動きに振り回されず、より本質的な投資判断ができるようになるはずです。

まとめ|為替を理解すれば株の流れも読める

- 為替と株価の関係は、「企業業績」「投資資金」「投資家心理」の3経路でつながっている。

- 円高は輸出企業の利益を圧迫し、株価下落の要因となる。

- 円安は企業業績を押し上げ、外国人投資を呼び込み、株価上昇を促す。

- ただし、内需株や政策要因によっては相関が崩れるケースもある。

最も大切なのは、為替を単なる背景ではなく“投資判断の一部”として捉えることです。

FXも株も「資金の流れ」を理解すれば、同じ地図の上に位置していることが見えてきます。

2025年の相場では、金利差とリスクマネーの動向が引き続き重要なテーマです。

円高・円安どちらの局面でも、「為替と株価の関係」を読み解く力が、あなたの投資判断を確実に強くしてくれるでしょう。